朱沛文

个人简介

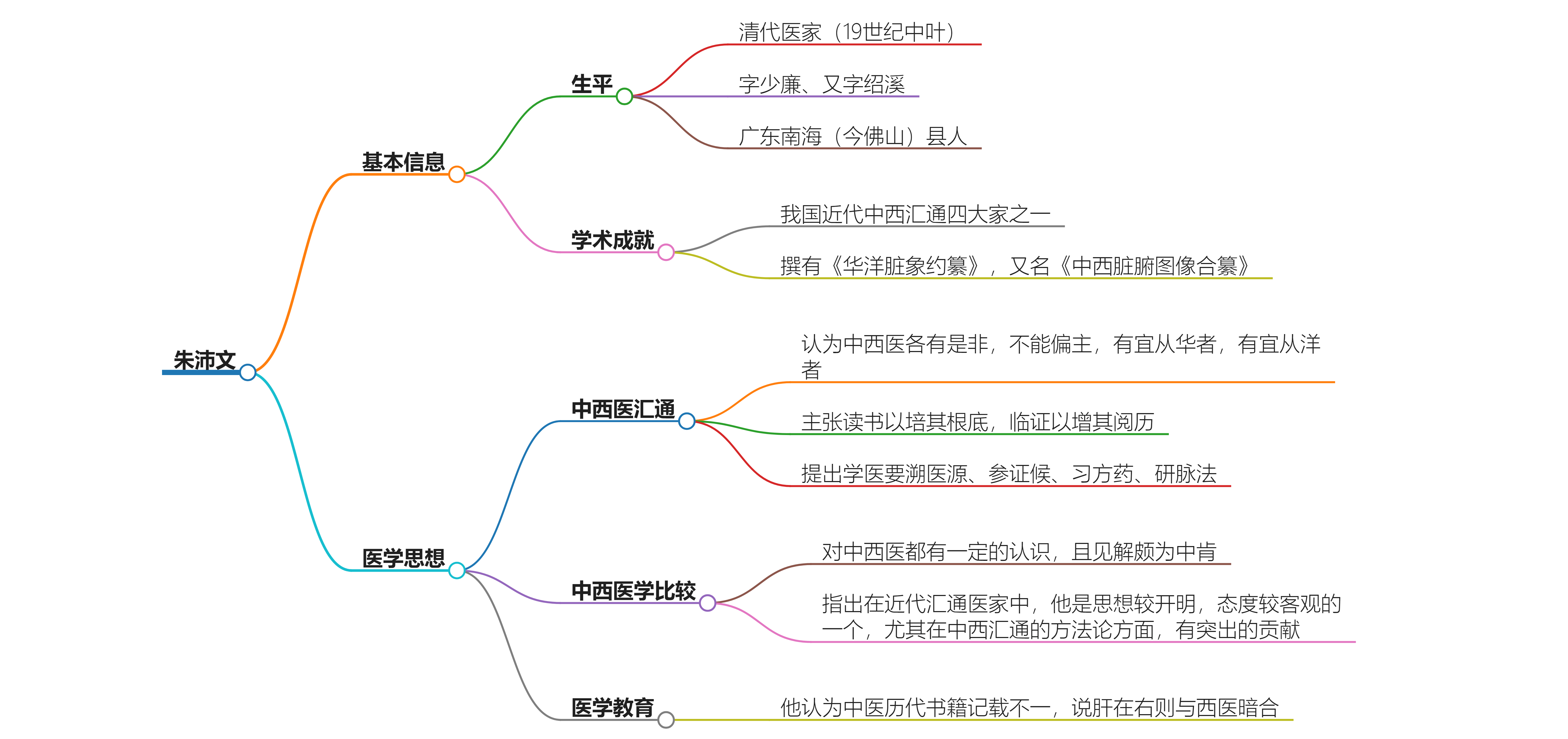

朱沛文是我国近代中西汇通四大家之一,生活在19世纪中叶的清朝。他的字是少廉、又字绍溪,祖籍广东南海(今佛山)县。朱沛文出身于世医之家,自幼随父学医。尽管家境清寒,但他酷嗜医书,即使在寄食朋友家中的困境中,也坚持携带医书阅读,甚至躺在床铺上吟哦,对外界的白眼毫不在意。他早岁参加科举,虽成为童生、秀才,但最终无缘官场。

学术成就

朱沛文倾尽一生专注于医学研究,通过临证实践20余年,对中西医汇通提出了自己的见解。他的主要著作有《华洋脏象约纂》4卷,后来经国学大师兼中医学家章太炎先生收入《医学大成》,更名为《中西脏腑图象合纂》。这本书阐述了中西医在脏腑生理功能、病理变化表现于外的征象上的比较,全书的结构从脏到腑,到五官诸窍,到皮肤、肌肉、骨骼,到血、气,到津液,到生殖系统,再到月经、乳汁,最后是音义和各系统的图谱。

朱沛文主张读书以培其根底,临证以增其阅历,并提出学医要溯医源、参证候、习方药、研脉法。他认为中西医各有是非,不能偏主,有宜从华者,有宜从洋者。中医精于穷理,而拙于格物;西医长于格物,而短于穷理。他主张汇通中西以临床验证为标准求同存异,应通其可通,并并存其互异。

医学思想

朱沛文对中西医都有一定的认识,并且见解颇为中肯。他认为中医历代书籍记载不一,说肝在右则与西医暗合。在心脏体用说里,关于心体大小、形状及血液循环等,他肯定西医有关学说更为具体详实。中医有“心主神明”一说,西医认识心脏只管行血,感知神智一类的,都是脑的功能而已。他从生理病理关联的理论解释心肾与脑的密切关系,认为确为临床实践所证实,有必要保存中说。

朱沛文既不墨守中说,也不附会西说,其实事求是的科学态度,在当时是相当进步的。他亲历解剖验证,提出要注意活体与离体两种不同状态的区别,并据此发现了不少前人在论述脏腑上的疏漏,并逐一指正。

文化活动

朱沛文不仅在医学领域有着深厚的造诣,他也积极参与文化活动。他曾多次将自己的研究成果呈送给当时的学政汪柳门和徐花农,虽然最终未能走上仕途,但他的才华得到了这些人的认可和赞赏。

综上所述,朱沛文是一位在我国近代医学史上有着重要地位的医家,他的中西汇通思想和医学研究成果对后世产生了深远影响。