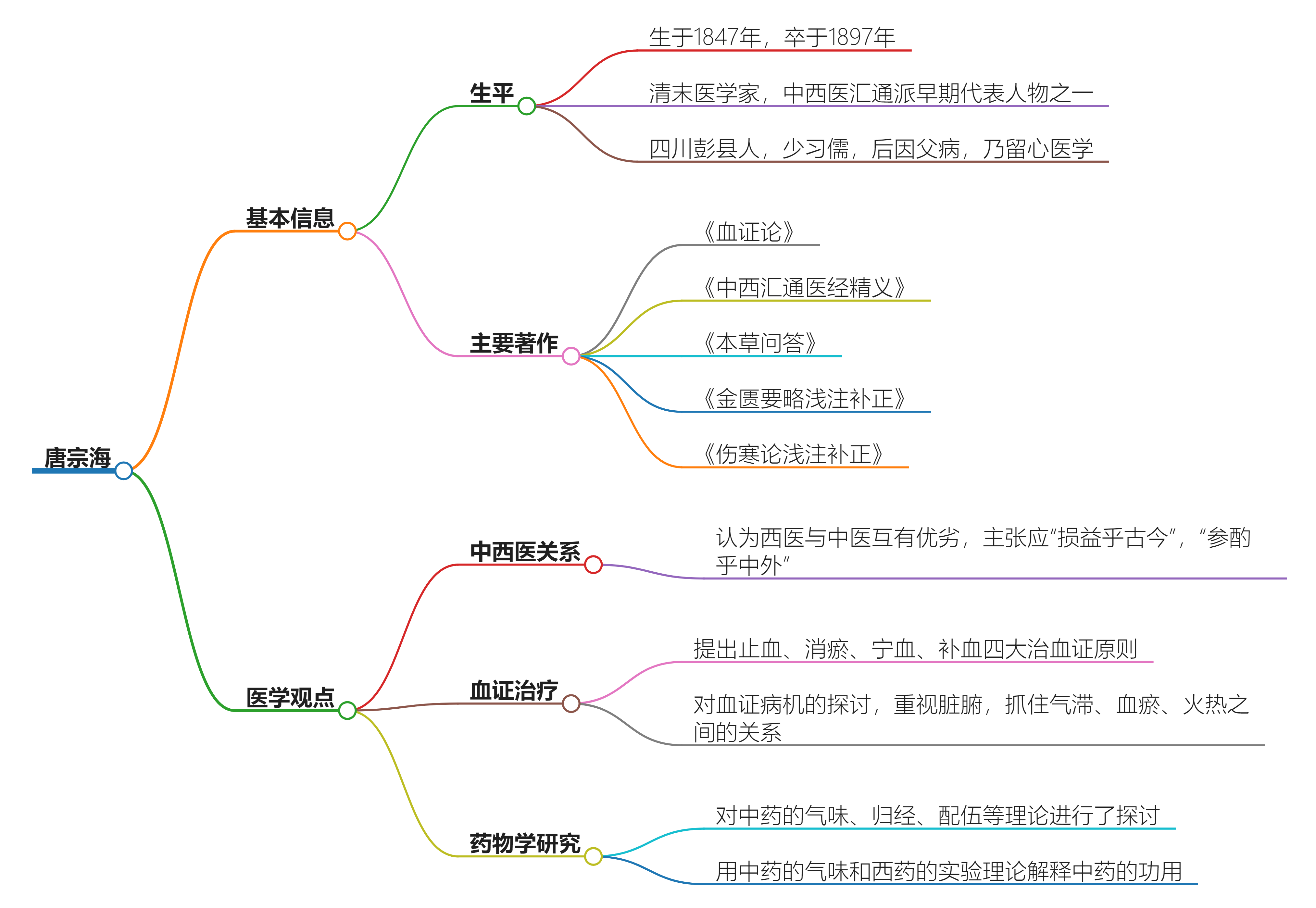

唐宗海 ## 个人简介

唐宗海,字容川,四川彭县人,出生于清代同治元年(公元1862年),逝世于民国七年(公元1918年),享年五十六岁。他是一位著名的医学家,是中国早期中西医结合的杰出代表之一,也是“中西医汇通派”的重要人物。由于少时父亲体弱多病,曾患吐血、下血症,医生疗治无效,他就在攻读儒学的同时攻读医学,取得了颇高的成就。

学术贡献

唐宗海的著述颇丰,他主张兼取众家之长,提倡“好古而不迷信古人,博学而能取长舍短”。他的主要代表著作有《血证论》、《中西汇通医经精义》等。其中,《血证论》是他在父亲患病后潜心探索血证十余年完成的,该书集血证诊治之大成,创止、消、宁、补之要法,至今仍为临床医家诊治血证所遵循。此外,他还撰写了《本草问答》和《伤寒论浅注补正》等书,对中医经典著作进行了注解或补正时,多以西医的解剖、生理学知识来印证中医理论的正确性。

医学观点

唐宗海认为西医与中医互有优劣,主张应“损益乎古今”,“参酌乎中外”,即在保持传统医学精粹的同时,吸收西医之长。他指出,中医如要提高,就应该吸取西医的长处。他认为中医学中的经脉,与西医所称的“管”,实质是一致的;西医所说的胰液、胃液、胆汁等,在中医学中则称为“津液”;三焦就是人体腹腔内的大网膜,是气血水津的通道。在药物方面,他对中药的气味、归经、配伍等理论进行了探讨,用中药的气味和西药的实验理论解释中药的功用,指出中药的性味功能是在长期实践中总结出来的,与西药的实验研究并无根本区别。

生活背景

鸦片战争之后,西方医学大量涌入中国,中国医药学受到强烈冲击和震动。此时中医界一些人主张全盘西化,脱胎换骨,或故步自封,不越传统雷池一步。两派各执一端,彼此诋毁。一些人则别辟蹊径,提出汇通中西医的口号,希望在保存发扬传统医学精粹的同时,吸收西医之长,逐渐形成了一个新的医学流派,被称为“中西医汇通派”,名医唐宗海即为其早期的代表人物。