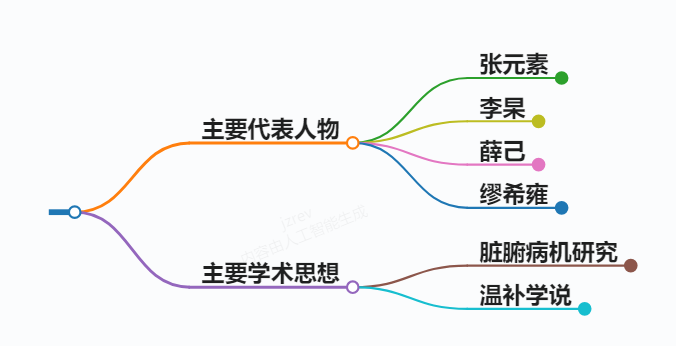

张元素

张元素是易水学派的鼻祖,他的生平年月不详,约生活于公元12到13世纪。他自幼攻读经书,八岁考上童子举;27岁考上经义进士,因犯庙讳而落第,于是弃科举而潜心于医学。医学造诣甚深,临床疗效颇高。他著有《医学启源》、《脏腑标本寒热虚实用药式》、《珍珠囊》等,对《内经》探索极深,曾梦到有人长牙齿,齿心开窍,内藏经书,书目为《内经主治备要》,这被称为“精诚所至,金石为开”。

李东垣

李东垣是张元素的弟子,尽得其传。他在其师脏腑辨证说的启示下,探讨脾胃内伤病机,紧密结合临床实践,悟出脾胃为元气之本而主升发,若因饮食劳倦所伤,脾胃不主升发,元气不足.乃百病发生之由,总结出脾胃内伤,百病由生的理论,制定益气升阳、甘温除热大法,创制补中益气、升阳益胃等名方,並详辨内伤与外感之异同。被后世又称为补土学派的代表、易水学派的中坚。所著《脾胃论》、《内外伤辨惑论》、《兰室秘藏》为历代医家所推崇,其学术影响极为深远。

王好古

王好古,字进之,号海藏,元·赵州人(今河北赵县).初师事张元素,后从李杲学。他在病因上他强调内因的决定作用,所谓内已伏因,即人的本气已虚,再感寒饮冷或误服凉药而发为阴证。在辨证上强调脉证合参,以面青黑、脉弦而弱者为伤在厥阴肝之经;面红而赤、脉细而微者为伤在少阴肾之经;面黄或洁、脉缓而迟者为伤在太阴脾之经。此即其所倡立的内伤三阴例。在治疗上,明确提出三阴可补,运用仲景通脉四逆、当归四逆、理中汤作为内伤三阴的主治方。从李杲学医十余年,得其真传,著《卫生宝鉴》,发挥李杲脾胃内伤学说。

薛己

薛己,字新甫,号立斋,明·吴郡(今江苏苏州)人。幼承家学,通晓各科,曾任太医院院使。其学术思想,悉以李东垣脾胃内伤论为中心,强调人以脾胃为本,胃为五脏本源,人身之根蒂,若脾胃一虚,则其他四脏俱无生气,人之胃气受伤,则虚证蜂起,发挥了东垣脾胃内伤、百病由生的理论,更强调了脾胃内伤与虚证的关系。又主张若补脾不应,即求之于肾和命门之水火阴阳不足,若肾阴不足,用六味丸,壮水之主以镇阳光;若命门相火不足,用八味丸,益火之源以消阴翳。

蒙古族医学

蒙古族医学是在吸收汉族医药知识和技能以及西域医药知识和技能的基础上逐渐发展起来的。在历史上,有许多著名的医学家和药物学家对蒙古族医学的发展做出了重要贡献。其中,最著名的包括:

- 蒙古族医学奠基人忽必烈时期的名医阔端;

- 元代的药物学家和医学家萨都剌;

- 明代的药物学家和医学家李时珍;

- 清代的药物学家和医学家赵学敏。

这些医学家和药物学家的研究成果丰富了蒙古族医药学的内容,并对蒙古族医药学的发展产生了深远影响。