第一,先明确自己学习的目的

个人拙见,无论是以上哪一种学习目的,最好都要有传统文化作为基础。中华文明一脉相承,医易同源,中医学是构建在传统文化的基础上,古人常说“秀才学医如笼中捉鸡”。建议先对包括但不局限中国传统哲学,历史,文化,宗教等领域有一定的涉猎。可以从一些通俗而有趣味的著作看起来,比如央视制作的《百家讲坛》《中国通史》都很值得一看,冯友兰先生的《中国哲学史》,黄仁宇先生的《万历十五年》,《中国大历史》,钱穆先生的《国史大纲》《中国历代政治得失》《中国思想史》,胡适先生的《中国哲学史大纲》。

除了读书以外还可以培养一些跟传统文化相关的爱好,比如书法,国画,古琴等。古人言书画养心,养心即为养身。除此之外也可以读一些诗词,养一些花草虫鱼,听听音乐,看似无用有时候也有大用……

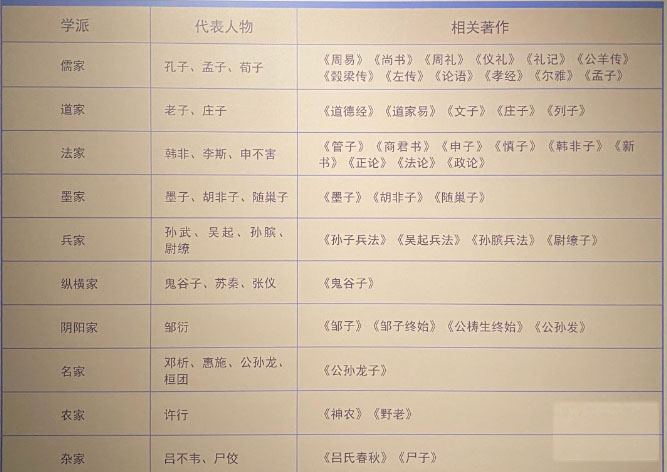

想要涉猎更深,还可以读先秦诸子百家的原著。(下方图片来自河南博物院,觉得整理的很全,分享出来)

(一)对于第一类的人群,学以致用,想给自己和家人看病。以解决问题为目的。个人建议首先找正规的医院去找老中医去辩证,了解自己的体质,在生活中有意识的规避致病的因素,找一些适合自己食疗方案综合调理。可以看一些养生堂的节目,或者听听徐文兵,曲黎敏,罗大伦这些老师讲的内容,对自己了解中医文化会很有帮助。

如果还想体系话的学习,按照学院派的教学路径,先学《中医基础》,对中医哲学基础,阴阳,五行等有个大概的了解。然后学《中医诊断》整体的了解一些中医辩证的方法。再学《中药学》《方剂学》(点进去,有课程笔记)对药物性味有个大概的了解,记住一些常用的经方。有些课程在b站能找到资源,或者私信我,我把这些学习资料分享给你。

最后就是临床学科了,包括但不限于中医内科学,中医妇科学,中医儿科学,中医骨伤科学等等

想学习一些治疗的方法,比如外治手法:针灸、按摩、熏洗、针刀、敷贴、膏药、脐疗、足疗、耳穴疗法,可以线下找一些老师带教。

再接下来就可以大致涉猎一下经典了,比如《黄帝内经》,《伤寒论》,《温病条辨》,《难经》《神农本草经》,《金匮要略》之类,但是,直接看还是会很难,建议结合网络上的名家课程一起看,比如郝万山教授讲的伤寒,刘景源教授讲的温病等,大家可以多听听有不同的老师讲的内容,会有甄别和对比,也更容易加深自己的理解,博采众家之长,如果想要找不到资料的同修,也可以私信我。

(二)对于考医师证的同修,因为我自己没有考过,给不了具体实操性的建议,但是身边有接触过拿到证的朋友,了解到的信息是,对于非科班出身的同修想要拿到医师证,大概有两个路径。

1,考确有专长,这个通过了,再考助理医师,最后考执业医师

2,走师承,每个城市的政策不一样,有的五年,有的三年,跟师结束,有个出师考试。

现代:黄煌/郝万山/郭生白/胡希恕/刘渡舟/陈瑞春/曹颖甫

古代:柯琴《伤寒来苏集》|尤怡《伤寒贯珠集》|成无己《注解伤寒论》|徐灵胎|陈修园|黄元御

四诊合参——周学海《重订诊家直诀》|胡希恕《胡希恕讲仲景脉学》|陈建国《仲景阴阳脉法》|《折衷派腹诊》|王叔和《脉经》|李士懋《平脉辨证脉学心得》|王雨三《治病法轨》

中医百草林为您推荐